【経験者が語る】2次試験合格だけがすべてじゃない!養成課程で中小企業診断士への道を切り開こう!

こんにちは、Office LOTUS 中小企業診断士事務所代表の渥美です。

2026年になり、まもなく令和7年度の二次試験の合格発表がありますね。

ちょうど一年前の2025年1月にも、中小企業診断士試験二次試験の合格発表がありました。

見事、努力を結実されて合格された皆様、おめでとうございます🎉

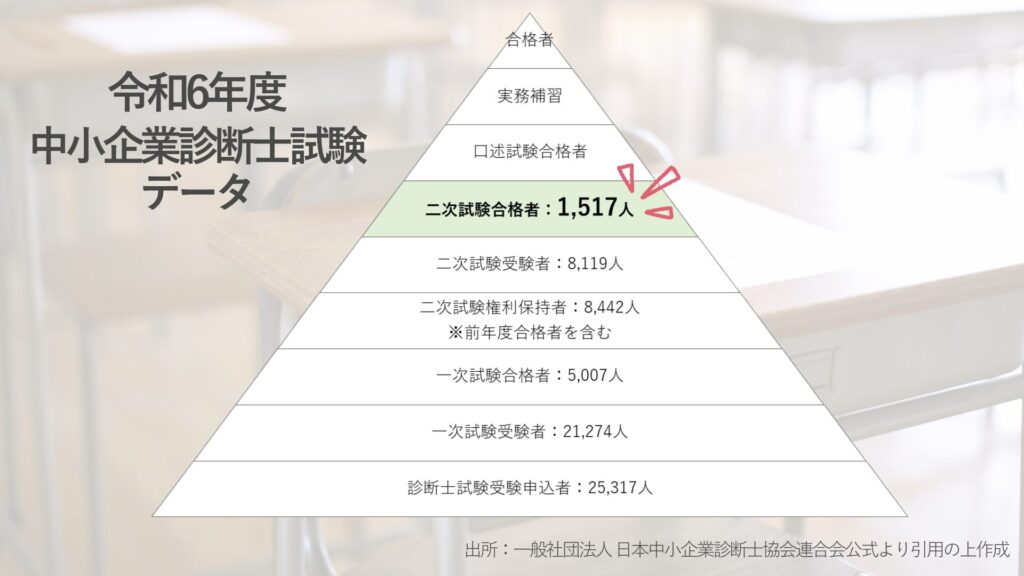

次のデータをみてください。↓

(令和6年度_2024年度_中小企業診断士試験受験データ)

こちらは、今回令和6年度(2024年度)の中小企業診断士試験の概要です。

今回、めでたく二次試験合格をつかんだ方は、約1,500人。

この中には二度目の二次試験、という方も含まれていますが、今回の診断士試験の申込層数は約25,000人ですので、

「上位6%」ということになりますね。

※公式サイトにも合格率が掲載されていますが、一次試験だけの合格率だったり、二次試験だけの合格率だったり、分母の考え方が・・とかがあったので、この数字は「今年度の二次試験合格者÷今年度の受験申込者」の割合を示しています。

100人中6人が合格する試験、と考えると、診断士の道はなかなか険しい道のり、ということが言えるかもしれません。

残念ながら、一次試験は、誰しもが必ず合格しなければならない道ですが、

二次試験については、「それだけが診断士への道ではない」ということをご存じでしょうか?

今回は、

惜しくも二次試験で涙をのんだ診断士試験の受験生や、

これから「中小企業診断士」を目指したい

という方に是非ご覧いただきたい内容になっています。

実際、私はこれからお話する「養成課程」出身者ですので、そのメリットや特徴などを

目次

「中小企業診断士」試験の概要

まず、試験概要のおさらいをしたいと思います。初めての方も、こちらから確認ください。

中小企業診断士になるためには、

➀1次試験

②2次(筆記・口述)試験

③実務補習・実務従事

の3つを順番にクリアすることが必要になります。

1次試験

- 例年8月上旬の土日の二日間で実施される

- マークシート型で7科目

- 受験資格に制限は無い(誰でも受験可能)

- 「総点数の60%以上の得点率かつ1科目でも満点の40%未満のない」ことが合格基準

- 科目合格制度があり、3年間は科目合格が有効

2次(筆記)試験

- 例年10月下旬の日曜日に実施

- 記述型、4科目

- 1次試験の合格者が受験対象

- 「総点数の60%以上で、かつ1科目でも満点の40%未満がない」ことが合格基準

(口述試験)

・筆記試験に合格された方は、その後1月中旬に実施される口述試験を受験

・時間は10分程度

・筆記試験の事例などをもとに、個人ごとに面接

※口述試験については、ほとんどの受験生が合格できると言われています。

(1次、2次試験を突破した猛者たちなので、当然かもしれませんね)

実務補習・実務従事

実務補習・実務従事は、中小企業診断士として診断実務能力を有するかを実務を通して判断することを目的とし、第2次試験合格後、3年以内に実務補習を15日以上受けるか、実務に15日以上従事することにより、中小企業診断士としての登録の申請を行うことができます。

※出所引用元:資格のTAC公式サイトより

ざっと概要をお伝えすると、こんな感じです。

もっと詳しく知りたい、確認したい、という方は、「資格のTAC」さんの公式サイトがわかりやすく説明してくれていますので、そちらで確認を。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/chusho_sk_idx.html(資格のTAC_公式サイト)

「養成課程」ってどんな所?

ここからが本題。

今、試験概要の所で、1次試験→2次試験→実務補習 の流れを説明したばかりですが、

実は中小企業診断士の資格取得の方法はこれだけではありません。

●1次試験合格後、

・中小企業基盤整備機構 中小企業大学校で実施される「養成課程」

・民間教育機関で行われる「登録養成課程」

のいずれかに進学の上、所定のカリキュラムを履修することで資格取得をすることが可能です。

つまり、「2次試験+実務補習」=「養成課程」での学び、ということです。

私は、2次試験受験からの養成課程へ進んだ中小企業診断士です。

よく、「2次試験組」とか「養成課程組」などと比較をされることがありますが(特に試験直後)、

私は、どちらが凄いとかはなく、どちらのも診断士になるための素養を学ぶことは十分可能、と思っています。

むしろ私は養成課程での学びの期間(6か月)で成長を実感するとともに、多くの仲間ができたので、

「大正解」だったな、と感じています。

私が通ったのは、

・中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 東京校

東京都東大和市にありますね。

(2023年10月 正門から撮影)

最寄り駅の西武拝島線「東大和市駅」からは、私の足だと徒歩10分。

養成課程の情報は、2次試験の情報に比べて少ないので。「情報集めたいけど・・」という方も多いと思います。

次の項目では、中小企業大学校での養成課程の様子、私の感想などをお伝えします。

「中小企業大学校東京校」養成課程の特徴は?

【研修期間】

・概ね6か月間

※3月末開講の春課程と、9月末開講の秋課程

【定員】

・40名 or 80名

※春が80名、秋が40名だと思われます。

【主な入学条件】

・中小企業診断士第1次試験に当該年度およびその前年度に合格した者

・パソコン操作の基礎知識を有している者

※その他諸条件は公式ホームページ等にて確認を

【選考方法】

➀小論文+書面審査

②面接審査

→➀、②を満たした方が入学できます。

※近年は養成課程の競争倍率も高まっている

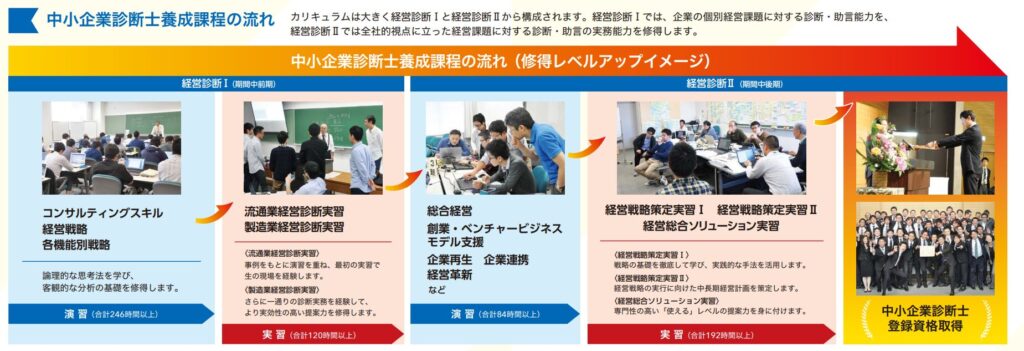

【カリキュラム】

大きくは、「演習」と呼ばれる実践型のインプット研修と、「実習」と呼ばれる企業診断に大別されます。

(演習)

中小企業診断士のなるために必要なロジカルシンキング、経営戦略策定手法等を学びます。

インプット研修ですが、1次試験の内容は習得済みの前提ですのでグループディスカッションによる学びが中心となります。

(実習)

養成課程の最大の特徴が「演習」

実際の企業様へ診断実習に入らせていただきます。

全部で5回。

流通業、製造業のいずれも経験することができ、診断士としての実践知を学ぶことができます。

下の図は、中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 の公式HPより引用させていただきました。

このイメージで学びが進んでいきます。

実際のカリキュラムイメージがこちらです。

これは実際私が通った際のスケジュール表です。

内容の詳細はお見せできないので、ぼかしをいれています。

このように、カリキュラムに沿って、学習が進んでいきます。

(みっちり、勉強漬けです!)

【特徴】

・グループディスカッションや、グループワークが多いことが一つの大きな特徴

・全日制で半年間の濃密・充実したカリキュラム

・寮が完備されているため、遠方の方もOK

(私も寮組です。東京近郊の方は通学の方もいますが、地方の方は寮に入ることがほとんど、感覚ですと8割は寮生活です)

【年齢構成、属性】

・25歳くらいの若い方から、50歳以上の方まで、幅広いです

・平均年齢ですと35歳くらい(私の時は)

・養成課程は、金融(信金、信組、地銀)、商工会、商工組合、外郭団体が多いです。

(一部一般企業にお勤め、退職して、という方もいらっしゃいました)

どんな人におすすめ?

- 短期集中、半年間で教科書の学びから実践で使える学びに変えたい!という方

- 集団行動の中で「傾聴力」や「協調性」を学びたい方

- 同じ志を持つ仲間とともに切磋琢磨し成長をしたい方

- 第二の青春を味わいたい方

以上のような方には、中小企業大学校が運営する養成課程はとてもピッタリだとおもいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

私も、2次試験のペーパーテストを1度受験していますので、試験内容は把握していますが、

養成課程と2次試験での学びには大きく違う点があります。

それは、

「養成課程には、与件文は無い」

ことです。

当たり前のことかもしれませんんが、このことは本当に重要で。

実際の企業診断や経営改善サポートの場面では、いかに「与件文を集めるか」が重要になります。

それはつまり、いかに正しく現状把握、分析ができるか。

養成課程での学びでは、実際の企業様に診断に入らせていただき、ヒアリングなどを通じて実際にサポートに必要な生の情報を集めていきます。

それは本当に新鮮で楽しくて、充実した学び。まさに実践知。

2次試験に惜しくも合格できなかった方や、これから中小企業診断士の合格を目指す方は、

是非、養成課程という道もあり、

それは決して裏道でも近道でもない、ということをご理解いただけたら幸いです。

ただ、養成課程に通うには時間もお金もかかることもまた事実。

いろいろな情報を集めていただければと思います。

何か質問等ありましたら、お問合せかXのDMよりお願いします。

(参考)中小企業大学校東京校 養成課程

https://www.smrj.go.jp/institute/training/smeconsultant/index.html

渥美中小企業診断士事務所

ホームページ: https://atsumi-consulting.com/

【診断士受験生にオススメ】

経営情報システムに合格したいなら、こちらのInstagramアカウントもチェック↓